莎拉肯恩(Sarah Kane)!這年代,大家可自由上網搜尋,根本不用張羅。

我不敢説我「喜歡」莎拉肯恩。憑什麼?我根本不認識她!我只是讀過她的劇本而已!假如我試圖借人家文獻作「搜證」、「考據」、「分析」或強加「歸納」,所謂可能「認識」的,也許只是虛擬和推敲出來的假設而已!

我只可以說:我感恩世界上曾經有過如此的一個她,給「自我/憂鬱」這課題提供了極不尋常的閱讀和自省空間!

肯恩,劇作家。但,不是她的「戲劇」吸引我,而是她讓劇場打開另一度門,邀請你我回到自身內部,追蹤一個「被嚴重感染的文化軀體」的精神軌跡。

肯恩和我出生於不同年代,亦成長於不同背景。十八年的相隔,世界確實已很不一樣,何況過去三十年世界文化出現了極端快速的變動,把人拉長壓短得莫名其妙似的。在上世紀五十年代末出生的「我」,成長於英殖/中國特區的香港;遲十八年出生的「她」,在英國東部Essex郡長大。我倆的人生經驗,難以相提並論。唯一可聯想的是:我們都曾患上憂鬱症 (哪怕我們患「病」的成因和經驗不一樣)!於我,前後八、九年於兩段時期經歷的特殊沉溺的精神狀態,教我更不一樣去體味肯恩在劇本中自我探究的「精神書寫」,打開一幅幅在身體上留下不尋常的「文化圖譜」。於她,不幸的,是她逃不了,因精神崩潰而自殺身亡。

誠然,我不能把任何「精神狀態」概念化,一切成因,皆有其特殊性。從個人歷史、社會文化到身體結構,當中脈絡給人可追蹤的生活/生命痕跡,都是可回到近乎呼吸間的事:由精神意識到微細胞如何回應著情緒搖動間的生態,是字裡行間無法完全呈現的。

莎拉肯恩書寫 《4.48精神崩潰》(“4.48 Psychosis”),似是片片以詩文、空間、音色、節奏和呼吸繪畫和解剖自身的「精神實況」和文化叩問,貼心的回應在身體發病當下所觀照到的不尋常境況。

假如把鏡頭拉開回望,由十九世紀格奧爾格畢希納(Georg Büchner) 的《胡石傳》(“Woyzeck”)到肯恩的 《4.48精神崩潰》,循工業革命引伸至二十一世紀極端資本主義社會前後二百多年所製造出來的「私人的痛苦」,在現代劇場似找到片點可落腳發聲的空間!前者試圖關注一名受醫生及階級支配墮入重重幻想無法自主兼屢給人嘲笑的勤務小兵的存在荒謬,後者是一名成長於物質富足環境、兼備高等學歷卻陷入精神崩潰的年輕女子的赤裸自白。(小心,以上描繪確實十分概念化,容易有自行「上綱上線」之嫌!)兩者先後追蹤資本主義發芽期到極端化下世界的試圖自處的心靈軌跡,此刻面對全球化經濟潮下的社會,多少人義無反顧的跌入被過份吹噓的物慾市場,究竟這反映出此間「(後)現代人類」正朝著怎樣的存在意識世界邁進?又或是活在一系列怎樣的體制條件下,丟棄了自由的主體,餘下是怎樣的一副「精神骨架」?幾近被淘汰似的身體,如何在泛濫資訊支配下試圖從混亂意識中建築獨立覺知?

礙於階級卑微,胡石不敢公開的談「我」,作為大學高材生畢業的莎拉,卻可深入探討「世界在爆破我」的感覺!在看似獨立個體比前更能爭取到「發聲」的渠道的同時,這個「我」,走過公元二千年跨世代的時空,其實已極度不能自己(又或是因周邊壓迫環境導致過度自覺而放大自我),陷入從未如此混亂又難以完全自拔的䊘神崩潰邊緣!

對不少「已發展地區」而言,隨著龐大中產階級的形成,早進入強調「個體賦權」的新世代!深究其文化源流,或許與一種無限擴張的「自閉式經濟環境」有關,猶如從出生一刻,已被放進一座怪異的巨型消費式攪拌機中,在切頭切尾的功利社會體制模式下,學習如何從中去談論「我的啟示」?當「我」,被看待成聊是另一種「可研發的物資」,其可及的精神,怎無不容易跌入崩潰狀態?

所謂「私人的痛苦」,究竟如何可跨越「社會保險」的龐大論述,回到重視個體經驗的自然閱讀?究竟在處處以體制(包括國家、省縣、城鄉以至「特區」為單位的論述)之名把人收編入總體性僱傭勞動意志的邏輯下,「個人痛症」如何迅速被看作「不足為道的個別個案」,隔絕了多少與文化生活相關的「不文明問題」?究竟在不斷膨脹的經濟氛圍下,人和物怎樣被撥入「資產論」的局部形態之中,同時又過份將自然界人和物的尋常素面割離下,可如何掌握真正的自主?

被每天從傳播媒體植入過多「機構化的保護概念」的荒謬底下,目睹「過多選擇」的文化異象,「個人」的「痛苦」,恐怕很容易被擁有既得利益的「特權階級」和「專家」們」,注入「理論」,或以「解放」之名,把尋常個體拖入另一種「知識/工作奴僕」的運作,把自由意志及氣概磨平!

英籍匈牙利裔的通才學者米高波拉尼(Michael Polanyi, 1891-1976)曾提醒我們對「個人知識」(personal knowledge)[1]和「潛在/隱性知識」(tacit knowledge)[2]重新研究的重要性:前者每容易被體制論述肢解,後者多被「顯性知識」(如一切恆常操作的語言和符號)蓋過。假如,我們重新學習重視二者本來不尋常的內部,肯恩的劇本,或許正好邀請你我審思每日容易迷走的生活/精神版塊,追蹤被隱藏了的身體文化內部⋯⋯

讀肯恩的《4.48精神崩潰》,猶如一次在攪拌機裡看似「自由浮動」的意識旅程,試圖拼撞出點點「可讓自己(再不可以)遊到別的地方」的感覺,當中卻把你我拉入一個遊離和失根的「私人空間」,充斥著孤獨和絶望,同時間,又似是在極度不安下,看到不尋常的異彩,其「光」真的耀眼!

相信總會有不少人,會假想(或確實相信)這是一個患上嚴重抑鬱病的人自殺前的「最後告白」,與自己沒有必然的關係。但如果願意追蹤其中看似零亂破碎的「精神軌跡」,或許可捕追多少很早已「劈面而來」(in-yer-face)[3]、圍堵著今日周邊社會的生命體,究其內在(interiority)和外在(exteriority)勾纒不息的城市䊘神景觀,深值再三閱讀其所以⋯⋯

德國社會學家赫伯特馬爾庫塞(Herbert Marcuse, 1898-1979)早在上世紀六十年代談及現代社會生產出的都可能是「單向度的人」(one dimensional man)[4],畢竟並非如此簡單,在此間資訊爆破、填塞著心理消費慾念和(有害)人為物質(包括如哲學家尚布希亞 [Jean Baudrillard, 1929-2007] 所言無限製造複製品 simulacra[5])的年代,早改編著人的生理結構及內置情緒。人自身的存活,又理應如何檢討自己面對如此種種世態的責任和尺度?「我」,或多或少也許早被撕開成割裂的、分解的細小部份,卻又相互糾纏在莫名的混亂中,看不清痛症根源⋯⋯

當人的肉身,給長期綑綁在「城市厭悶」(urban ennui)之中,可如何尋找出路?蘇格蘭(反)心理分析學家R.D. Laing曾以《結》(“Knots”)和《分解的我》(“The Divided Self”)兩本書探究當代人的精神困局,更甚者,他強調以藥物處理「生理物質」試圖解放因種種文化牽引出的精神問題是一種妄念!(小心,當我又再次試圖以「引言」延伸論述底下,讀者必須自行引證其中,追究其所以,否則把上述相關文字刪減便是⋯⋯)

肯恩文字背後,處處掩不住現代城市人生活的厭悶,究其所以,畢竟源自被拉進一個以生產規律運作的世界,按「風險管理」為行動理據,過程中,默默教人以目標為本,大大剝削了日常生活可細味的內涵!意志,彷彿迂迴沉溺在尋求一種「再現的虛擬真實」,看不到每可隨意碰上的生命盛放處!自由,難免一再掛著長長陰影,假設著自身的價值而已!

《4.48精神崩潰》中的最後一句,肯恩如是寫:「我從未相遇的是我自己,那臉貼在我意念的暗面」[6](按胡開奇譯文),那不正是涉及「個人知識」和「隱性知識」的探索?難怪她早於1997年曾親自執導《胡石傳》,可想像她何以對自身存在和周邊環境所起伏的浮動意識如此著迷!胡石和醫生的關係似對應著肯恩私下親歷與醫生在不同領域中看「精神問題」的荒謬分野(肯恩是在醫院裡用鞋帶上吊自殺身亡的)。於一百八十多年前的胡石屢被嘲諷成「瘋」,跨越近兩個世紀之後,今天我們又如何被分析或理解這無時無刻令腦袋「入風」的現象?

自從人類發明「玻璃/鏡」這東西,照面的「我」和延伸的想像,不斷深化了人對「自我」的解讀。弔詭的是,當玻璃被延伸成日後發展出來的「攝影鏡頭」以至光纖領域下的手機自拍時,我們「可觀看」到的「我」的維度,亦同時深遠影響著文字紀錄和創作,結果,文字亦順道成為其中十分弔詭的「鏡片」,折射著人底由外至內的不同切面。肯恩在《4.48》的破碎片段,像一塊邀請你我重新組合的「鏡片」,讓你我看清楚「我」如何被劈開的背後,當中可能潛在的生命啟示⋯⋯

假如你我又如是不知名地「放棄了自己」,全方位的,讓人家管理生活的情慾(包括現今瘋行使用社交網站、快速通訊軟件及手機行為),以貌似多元的消費模式,試圖去裝飾早沉溺「單向」的精神形骸(想像長期使用「手機」下身體陷入的肌肉狀態),這一切,成為工商社會中憑藉建築「市場需求」的日常手段,其密集式商業攻勢(就連所謂「非牟利組織」包括政府、教育及社福團體等也引用商管機制運作的環境),像鑽天入地般進佔「私人空間」,所謂個體賦權的領域,究竟可從何說起或開始?所謂「個人主義」的「毒害性」,或許是轉移視聽的良好策略,以方便建構更龐大以「個人利益」為名生產的「消費良品」!

於此回望肯恩的文字,猶如禪師要「喝停」眼下荒謬,給心靈回到可靜定自處的空間!

如果我們追蹤肯恩劇本,或許可捕捉到一二如何藉以打開「自我啟示」的門道,從中深思當代人怎樣在「私有制」和「(虛假)民主」之名底下,身體及精神如何一再讓人家以「釋放更多消費頻度」的方式「全面收購」!在看似「混亂」或經過審慎「篩選」的「文字儀式」,肯恩默默把可檢討可能默默被剝奪的價值判斷,重探其所以:

@朋友

在臉書上爭持「朋友」和「讚/(un-)like」數量的世代,所謂「擁有」或「可(即時按鍵)杜絕」的「情誼」,究竟經得起考驗嘛?人心,在爭取更大「可統計」的「持有」意欲,成功完滿人家「社交媒體產業王國」的建築外,身邊真可認真對話的「真朋」可有幾人?當「臉孔」只是重建在「自拍」、「朋黨」、「推銷」、「美/醜化」或爭持更多資訊的角度上呈現,可「書」可「寫」的「人間容貌」,多少可兼容生活/生命內部的脈絡,多少願意學習擁抱朋友作為「人」和一切兼備的「不完全本質」?

荒謬是,當肯恩重複叩問你我有多少可真實支持自己的朋友時,背後卻強烈反諷我們為要「爭取朋友支持」而曾經「奉獻」上的精神,可有怎樣招架的力氣?在處處充斥著功利主義的背後,今日你我究竟如何看待「朋友」這「東西」?弔詭的是,我們每一個人 心底都希望有可相伴的朋友,卻欠缺放下身段的勇氣!或是,這些「朋友」,都是完成自我的投影罷了?

朋,猶如「月」對「月」的情勢,其一是主體,另一面或許只是「主體的投影」而已!其「友」何從?可不都是「想像自己」的延伸?身體,其「月」怎「亮」,也許是「尋友」的足跡⋯⋯

月,裡藏二音,其一為己,其二為機!是非不二,獨看行動機端而真正成音!

@從天花板往下望的意識

如何閱讀行動中的自己,是一項極具挑戰性的觀照能力。只是,當今日周邊過剩的傳送著許多有關「如何看自己」的「專業資訊」,人的「自我價值」突然顯得又卑微卻同時又走上了充滿「可無限放大幻想」的「投射平台」!當「閱讀自己」成為人家無處不在監測的系統下「按規劃運作」,審思「自我」的尺度又陷入重重怎樣眼光下的「按寸行動」?

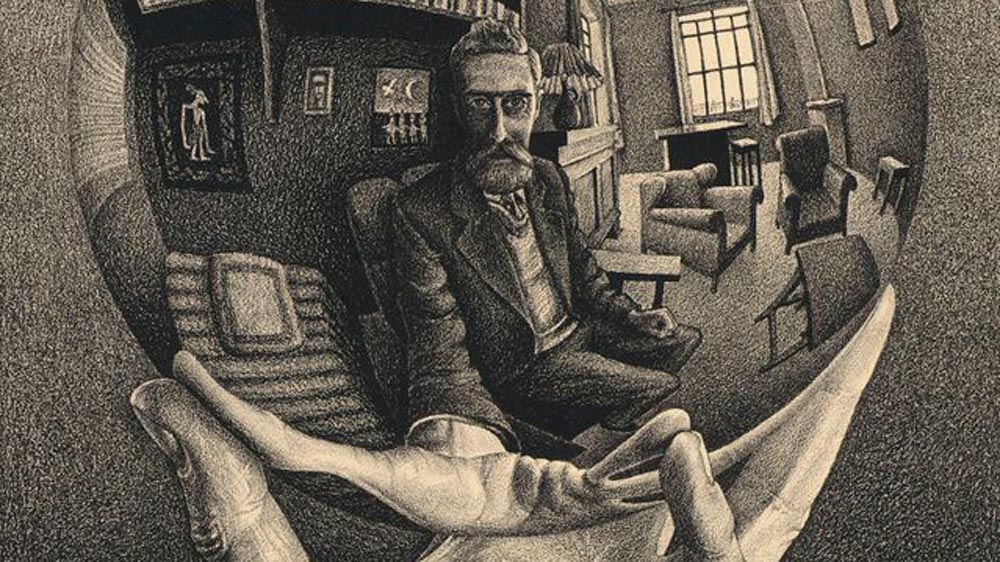

以「第三眼」的視界,觀照行動中的自己是一種重要學習自處的能力。肯恩意識到這能力的可貴,關鍵在如何以之平衡身體內外交通著的能量,給肉身和精神可持平的相處國度,這是一生的功課!今日盛行的自拍,並不代表具備「第三眼」的條件,教我聯想起荷蘭版畫藝術家M.C. Escher的一幅自畫像,

我不敢説我「喜歡」莎拉肯恩。憑什麼?我根本不認識她!我只是讀過她的劇本而已!假如我試圖借人家文獻作「搜證」、「考據」、「分析」或強加「歸納」,所謂可能「認識」的,也許只是虛擬和推敲出來的假設而已!

我只可以說:我感恩世界上曾經有過如此的一個她,給「自我/憂鬱」這課題提供了極不尋常的閱讀和自省空間!

肯恩,劇作家。但,不是她的「戲劇」吸引我,而是她讓劇場打開另一度門,邀請你我回到自身內部,追蹤一個「被嚴重感染的文化軀體」的精神軌跡。

肯恩和我出生於不同年代,亦成長於不同背景。十八年的相隔,世界確實已很不一樣,何況過去三十年世界文化出現了極端快速的變動,把人拉長壓短得莫名其妙似的。在上世紀五十年代末出生的「我」,成長於英殖/中國特區的香港;遲十八年出生的「她」,在英國東部Essex郡長大。我倆的人生經驗,難以相提並論。唯一可聯想的是:我們都曾患上憂鬱症 (哪怕我們患「病」的成因和經驗不一樣)!於我,前後八、九年於兩段時期經歷的特殊沉溺的精神狀態,教我更不一樣去體味肯恩在劇本中自我探究的「精神書寫」,打開一幅幅在身體上留下不尋常的「文化圖譜」。於她,不幸的,是她逃不了,因精神崩潰而自殺身亡。

誠然,我不能把任何「精神狀態」概念化,一切成因,皆有其特殊性。從個人歷史、社會文化到身體結構,當中脈絡給人可追蹤的生活/生命痕跡,都是可回到近乎呼吸間的事:由精神意識到微細胞如何回應著情緒搖動間的生態,是字裡行間無法完全呈現的。

莎拉肯恩書寫 《4.48精神崩潰》(“4.48 Psychosis”),似是片片以詩文、空間、音色、節奏和呼吸繪畫和解剖自身的「精神實況」和文化叩問,貼心的回應在身體發病當下所觀照到的不尋常境況。

假如把鏡頭拉開回望,由十九世紀格奧爾格畢希納(Georg Büchner) 的《胡石傳》(“Woyzeck”)到肯恩的 《4.48精神崩潰》,循工業革命引伸至二十一世紀極端資本主義社會前後二百多年所製造出來的「私人的痛苦」,在現代劇場似找到片點可落腳發聲的空間!前者試圖關注一名受醫生及階級支配墮入重重幻想無法自主兼屢給人嘲笑的勤務小兵的存在荒謬,後者是一名成長於物質富足環境、兼備高等學歷卻陷入精神崩潰的年輕女子的赤裸自白。(小心,以上描繪確實十分概念化,容易有自行「上綱上線」之嫌!)兩者先後追蹤資本主義發芽期到極端化下世界的試圖自處的心靈軌跡,此刻面對全球化經濟潮下的社會,多少人義無反顧的跌入被過份吹噓的物慾市場,究竟這反映出此間「(後)現代人類」正朝著怎樣的存在意識世界邁進?又或是活在一系列怎樣的體制條件下,丟棄了自由的主體,餘下是怎樣的一副「精神骨架」?幾近被淘汰似的身體,如何在泛濫資訊支配下試圖從混亂意識中建築獨立覺知?

礙於階級卑微,胡石不敢公開的談「我」,作為大學高材生畢業的莎拉,卻可深入探討「世界在爆破我」的感覺!在看似獨立個體比前更能爭取到「發聲」的渠道的同時,這個「我」,走過公元二千年跨世代的時空,其實已極度不能自己(又或是因周邊壓迫環境導致過度自覺而放大自我),陷入從未如此混亂又難以完全自拔的䊘神崩潰邊緣!

對不少「已發展地區」而言,隨著龐大中產階級的形成,早進入強調「個體賦權」的新世代!深究其文化源流,或許與一種無限擴張的「自閉式經濟環境」有關,猶如從出生一刻,已被放進一座怪異的巨型消費式攪拌機中,在切頭切尾的功利社會體制模式下,學習如何從中去談論「我的啟示」?當「我」,被看待成聊是另一種「可研發的物資」,其可及的精神,怎無不容易跌入崩潰狀態?

所謂「私人的痛苦」,究竟如何可跨越「社會保險」的龐大論述,回到重視個體經驗的自然閱讀?究竟在處處以體制(包括國家、省縣、城鄉以至「特區」為單位的論述)之名把人收編入總體性僱傭勞動意志的邏輯下,「個人痛症」如何迅速被看作「不足為道的個別個案」,隔絕了多少與文化生活相關的「不文明問題」?究竟在不斷膨脹的經濟氛圍下,人和物怎樣被撥入「資產論」的局部形態之中,同時又過份將自然界人和物的尋常素面割離下,可如何掌握真正的自主?

被每天從傳播媒體植入過多「機構化的保護概念」的荒謬底下,目睹「過多選擇」的文化異象,「個人」的「痛苦」,恐怕很容易被擁有既得利益的「特權階級」和「專家」們」,注入「理論」,或以「解放」之名,把尋常個體拖入另一種「知識/工作奴僕」的運作,把自由意志及氣概磨平!

英籍匈牙利裔的通才學者米高波拉尼(Michael Polanyi, 1891-1976)曾提醒我們對「個人知識」(personal knowledge)[1]和「潛在/隱性知識」(tacit knowledge)[2]重新研究的重要性:前者每容易被體制論述肢解,後者多被「顯性知識」(如一切恆常操作的語言和符號)蓋過。假如,我們重新學習重視二者本來不尋常的內部,肯恩的劇本,或許正好邀請你我審思每日容易迷走的生活/精神版塊,追蹤被隱藏了的身體文化內部⋯⋯

讀肯恩的《4.48精神崩潰》,猶如一次在攪拌機裡看似「自由浮動」的意識旅程,試圖拼撞出點點「可讓自己(再不可以)遊到別的地方」的感覺,當中卻把你我拉入一個遊離和失根的「私人空間」,充斥著孤獨和絶望,同時間,又似是在極度不安下,看到不尋常的異彩,其「光」真的耀眼!

相信總會有不少人,會假想(或確實相信)這是一個患上嚴重抑鬱病的人自殺前的「最後告白」,與自己沒有必然的關係。但如果願意追蹤其中看似零亂破碎的「精神軌跡」,或許可捕追多少很早已「劈面而來」(in-yer-face)[3]、圍堵著今日周邊社會的生命體,究其內在(interiority)和外在(exteriority)勾纒不息的城市䊘神景觀,深值再三閱讀其所以⋯⋯

德國社會學家赫伯特馬爾庫塞(Herbert Marcuse, 1898-1979)早在上世紀六十年代談及現代社會生產出的都可能是「單向度的人」(one dimensional man)[4],畢竟並非如此簡單,在此間資訊爆破、填塞著心理消費慾念和(有害)人為物質(包括如哲學家尚布希亞 [Jean Baudrillard, 1929-2007] 所言無限製造複製品 simulacra[5])的年代,早改編著人的生理結構及內置情緒。人自身的存活,又理應如何檢討自己面對如此種種世態的責任和尺度?「我」,或多或少也許早被撕開成割裂的、分解的細小部份,卻又相互糾纏在莫名的混亂中,看不清痛症根源⋯⋯

當人的肉身,給長期綑綁在「城市厭悶」(urban ennui)之中,可如何尋找出路?蘇格蘭(反)心理分析學家R.D. Laing曾以《結》(“Knots”)和《分解的我》(“The Divided Self”)兩本書探究當代人的精神困局,更甚者,他強調以藥物處理「生理物質」試圖解放因種種文化牽引出的精神問題是一種妄念!(小心,當我又再次試圖以「引言」延伸論述底下,讀者必須自行引證其中,追究其所以,否則把上述相關文字刪減便是⋯⋯)

肯恩文字背後,處處掩不住現代城市人生活的厭悶,究其所以,畢竟源自被拉進一個以生產規律運作的世界,按「風險管理」為行動理據,過程中,默默教人以目標為本,大大剝削了日常生活可細味的內涵!意志,彷彿迂迴沉溺在尋求一種「再現的虛擬真實」,看不到每可隨意碰上的生命盛放處!自由,難免一再掛著長長陰影,假設著自身的價值而已!

《4.48精神崩潰》中的最後一句,肯恩如是寫:「我從未相遇的是我自己,那臉貼在我意念的暗面」[6](按胡開奇譯文),那不正是涉及「個人知識」和「隱性知識」的探索?難怪她早於1997年曾親自執導《胡石傳》,可想像她何以對自身存在和周邊環境所起伏的浮動意識如此著迷!胡石和醫生的關係似對應著肯恩私下親歷與醫生在不同領域中看「精神問題」的荒謬分野(肯恩是在醫院裡用鞋帶上吊自殺身亡的)。於一百八十多年前的胡石屢被嘲諷成「瘋」,跨越近兩個世紀之後,今天我們又如何被分析或理解這無時無刻令腦袋「入風」的現象?

自從人類發明「玻璃/鏡」這東西,照面的「我」和延伸的想像,不斷深化了人對「自我」的解讀。弔詭的是,當玻璃被延伸成日後發展出來的「攝影鏡頭」以至光纖領域下的手機自拍時,我們「可觀看」到的「我」的維度,亦同時深遠影響著文字紀錄和創作,結果,文字亦順道成為其中十分弔詭的「鏡片」,折射著人底由外至內的不同切面。肯恩在《4.48》的破碎片段,像一塊邀請你我重新組合的「鏡片」,讓你我看清楚「我」如何被劈開的背後,當中可能潛在的生命啟示⋯⋯

假如你我又如是不知名地「放棄了自己」,全方位的,讓人家管理生活的情慾(包括現今瘋行使用社交網站、快速通訊軟件及手機行為),以貌似多元的消費模式,試圖去裝飾早沉溺「單向」的精神形骸(想像長期使用「手機」下身體陷入的肌肉狀態),這一切,成為工商社會中憑藉建築「市場需求」的日常手段,其密集式商業攻勢(就連所謂「非牟利組織」包括政府、教育及社福團體等也引用商管機制運作的環境),像鑽天入地般進佔「私人空間」,所謂個體賦權的領域,究竟可從何說起或開始?所謂「個人主義」的「毒害性」,或許是轉移視聽的良好策略,以方便建構更龐大以「個人利益」為名生產的「消費良品」!

於此回望肯恩的文字,猶如禪師要「喝停」眼下荒謬,給心靈回到可靜定自處的空間!

如果我們追蹤肯恩劇本,或許可捕捉到一二如何藉以打開「自我啟示」的門道,從中深思當代人怎樣在「私有制」和「(虛假)民主」之名底下,身體及精神如何一再讓人家以「釋放更多消費頻度」的方式「全面收購」!在看似「混亂」或經過審慎「篩選」的「文字儀式」,肯恩默默把可檢討可能默默被剝奪的價值判斷,重探其所以:

@朋友

在臉書上爭持「朋友」和「讚/(un-)like」數量的世代,所謂「擁有」或「可(即時按鍵)杜絕」的「情誼」,究竟經得起考驗嘛?人心,在爭取更大「可統計」的「持有」意欲,成功完滿人家「社交媒體產業王國」的建築外,身邊真可認真對話的「真朋」可有幾人?當「臉孔」只是重建在「自拍」、「朋黨」、「推銷」、「美/醜化」或爭持更多資訊的角度上呈現,可「書」可「寫」的「人間容貌」,多少可兼容生活/生命內部的脈絡,多少願意學習擁抱朋友作為「人」和一切兼備的「不完全本質」?

荒謬是,當肯恩重複叩問你我有多少可真實支持自己的朋友時,背後卻強烈反諷我們為要「爭取朋友支持」而曾經「奉獻」上的精神,可有怎樣招架的力氣?在處處充斥著功利主義的背後,今日你我究竟如何看待「朋友」這「東西」?弔詭的是,我們每一個人 心底都希望有可相伴的朋友,卻欠缺放下身段的勇氣!或是,這些「朋友」,都是完成自我的投影罷了?

朋,猶如「月」對「月」的情勢,其一是主體,另一面或許只是「主體的投影」而已!其「友」何從?可不都是「想像自己」的延伸?身體,其「月」怎「亮」,也許是「尋友」的足跡⋯⋯

月,裡藏二音,其一為己,其二為機!是非不二,獨看行動機端而真正成音!

@從天花板往下望的意識

如何閱讀行動中的自己,是一項極具挑戰性的觀照能力。只是,當今日周邊過剩的傳送著許多有關「如何看自己」的「專業資訊」,人的「自我價值」突然顯得又卑微卻同時又走上了充滿「可無限放大幻想」的「投射平台」!當「閱讀自己」成為人家無處不在監測的系統下「按規劃運作」,審思「自我」的尺度又陷入重重怎樣眼光下的「按寸行動」?

以「第三眼」的視界,觀照行動中的自己是一種重要學習自處的能力。肯恩意識到這能力的可貴,關鍵在如何以之平衡身體內外交通著的能量,給肉身和精神可持平的相處國度,這是一生的功課!今日盛行的自拍,並不代表具備「第三眼」的條件,教我聯想起荷蘭版畫藝術家M.C. Escher的一幅自畫像,

他在畫中發現手執圓球中看自己,無論轉移到什麼方向,「我」永遠成為「中心」!周邊框架的一切,究竟又如何「完成」著「我眼下的世界」?

假如每日追蹤這「世界」,不如自我解放於「過多/過份詮釋」的「資訊」(包括任何形式的「經典化分析」),回到觀照自然領域中的身體靈軀,連接本有的潛能智慧⋯⋯

@光

沒有影,怎顯示光的可貴?又或是當「過度曝光」下,如何可尋回現實的「自然身影」?光,既赤裸,亦可盲目,看遭受「光染的程度」!暗處,才意味「日」留下的「音」色,其中可想像的「光」,其源怎悟?光,亦意味著特殊能量的存在,它既是自然體,亦可以是人為的「知識體」。身體的亮度,其「光」何容?在自然和社會化之間,其本質差異,容易被混淆不清!古語云,有「容」乃大,其「量」又怎算(當看到天上星星那「老遠已過去的光」,其可啟示的領域又可以是怎樣的閱讀)?內燃的光,縱觀其所以,又如何回應每日外動穿梭著的「交雜光染」,抓住可相容的維度?眼光的維度,正反映著人底在自然、個體以至群集和大自然間如何梳理「光源體」的特殊物理或意識領域,從中進行濾化,分層消解不同能量體的默默對流⋯⋯

肯恩的「光」,沒有因她的死亡而熄滅!倘若以她的「死亡方式」和「病歷」去鑑定其「光的形態」,她留下那「光染痕跡」,恐怕只淪為專家眼下「精神崩潰」的「紀錄」和「見證」!但直視肯恩那特殊精神境況,和當中牽引出的人文思潮,對存在二十世紀末的生態,卻打開了不少可今天重新審視的亮度!光影之間,遊走著對(後)現代現象的微細觀照和批判!沿途走,肯恩所勾畫出來的人文光澤,猶如一幅有關當代「精神光影」下學習自行拆解的「個體宏圖」,在喧嘩中尋索可重新規探的文明步道⋯⋯

東西南北,光陰處處!

@我(不)是/我(不)可以/我(沒)有

誰可迴避「我」這課題?但如何看「我」這「存在物/身分」,必須釐清「我的裡外」和與之相關之所以。「我」之為「物」,其「生物體」的自然本質,在「個體」和「群體」周遭與自然及人為社會文化相遇的過程中,由成物的「機先」到「動機」起始的變數(以上的「機」和功利主義下的「機會主義」不一樣),其內部每潛在非比尋常的洞山:「我」之為「我」,背對著自我身影的種種意識,隨物動移轉,本來就是「社交媒介」的本體,藉任何可及的領域或平台,起動自身機關,回應著天地萬物而牽引出的念頭,遊弋存在之間。一切「有/沒有」和「是/不是」,乃是從經驗(或人家賦予)的「後設(市場)價值」而已!今日,多少個「我」能切實回到自然根源,叩應本質,審思內外本無休止交往著的經驗,從中再悟出「我之為我」之所以?

當肯恩意味到不可再迴避「我不是我」或「我可真是我」的哲學問題時,理性的辨識和受嚴重社會/文化感染下的身心,豈非不斷衝擊著尋找自然本源的肉身意義?在「後至文明」情理下,作為「自然生物體」所遇上的每日不尋常追擊,成為今天你我必須不斷重新學習平衡的「生活力氣」。但確實的是,倘若真的放下「我」,我還可以是什麼呢?「我」,是唯一可借用的橋樑,承拓著身體(最貼切的媒介),去感悟生命(本質不一定有意義的)內涵。剔除了「我」,難道只有文字(人類後設的意識副產品)可依?

想深一層,劇本之外,才是可真正關心的世界⋯⋯

或許,我們不用妄想和大自然冥合的「我」,因為這「我」本來存在!跳過眾生因緣和任何形式性邏輯,開放面前機活,讓陰陽自在推動之,可「見/聽/感/悟」之氣,不正從來成長著「我」之所以?

@4.48

時間,從來虛無!當假定變成「實體概念」,身體時鐘默默與之連線,依稀成為「觀點/記錄」,當「觀」「點」移轉至分秒的細微處,秒針的跳動,輾轉反映著一種特殊量度,一切生理物質,隨之而攝入一個嚴實擠壓的特定空間,執著自身和周邊世界關聯的「應有形態」,以(強求)建築連串可監控的生(活)命事件!四點四十八分前後的世界,究竟又理應如何判斷,追蹤其(不)可理喻的脈絡,叩問其所以之種種?當時間的分寸,早成為資本/謀略/科學/商業/心理/天文學家等一眾謹慎看待的「關鍵計算單位」,你我的生理和心理時鐘,畢竟已進入了不尋常維度,拉張著幾可「意義深遠」的「閱讀內涵」!

於肯恩之言,「4.48」彷彿是噩夢/覺醒之門,猶如重複在身體內意識喧囂/啟動的定時計,在龐大社會機器中不為人追蹤的一度「秘密時空」,似虛還實!人的意志,彷彿給一種無形物質支配著一個又一個沉重疲憊教人動彈不得的催命符,折騰著早過份活躍的翅膀,等待耶穌現身,將雙翼釘上十字架,裝飾那曾流血的掌心⋯⋯

文明背後築上的高牆,可有擋住了無邊的、浩瀚的去意?幾千年的紀錄,在時間廊中只道少之又少的事。文,是似明非明間的意識軌跡而已!文明,依稀建築在遍野髑髏之上,真可惜乎?

時,應拿走「寺」,看「日」的本色!

@我(不)要/痛苦的事實

我要。要什麼?其源何許?不要,又何妨?當生活的主體被周邊(包括電子社交媒體)拉攏到難以自持的維度,此「我」究竟已是何處去了?痛苦,有直接和身體相關的,也有因慾望和念頭種種牽引出來的「精神痛苦」。痛感,原是身體其一重要的存在系統,教你我按訊號面對身心內部出現的「特備警覺」。奈何,當心理因素而引伸出來的「痛症」,又默默在身體留下難以清理的痕跡,每迂迴血脈及神經管道,給重重器官管道築起不尋常的障礙。「我要/愛」和「我不要/恨」彷彿來回將身心拉扯入痛苦漩渦,獨欠覺知的種子。

肯恩由目睹自身痛苦,猶如「上了癮」般把它和存在連結,在缺乏引發轉念的力氣之前,唯獨細膩追蹤其源頭和所以。能正視痛苦存在的事實,意味要學習仔細觀察由肉身、信念和處身環境間所導引出的種種經驗,接受其「如是存在」,放棄試圖去控制一切痛苦或與之對抗的「地獄想像」,或許,才讓心靈平靜下來,看清楚執著下意識的運動版圖!

所謂「痛苦的事實」,也許是一種默默傳送著的「世代痛苦」,在無知(或被社會權貴刻意製造的「無知」)的境況下,延續在身體根性之中,看不清「痛苦的根源」!就連「愛」和「恨」的概念,早被植入「預定假設」的內部,重複彰顯著莫名的意執,過程中所引發的傷害,如千重山丘,難望其盡處⋯⋯

假如痛苦因「錯」的意識而起,可有想:沒有錯,焉有文明!錯,是好東西!

@數字(或一切可妄想轉化成生死界下「可閱讀的數值」⋯⋯ )

數字,也許是對物質或物象一種「純粹客觀」的「等值符號」,但其中可隨時出現的「變數」,卻可頓成為衍生不少妄念的「移動領域」,把人的意識又一再拖入「情理陷阱」之中,把頭腦耽溺在連串「操控情意」之上。數字背後牽連的物理本質,可不是某層面的片刻「靜定狀態」而已?當中,無處不是涵蓋可兼容無限變換的本性!身體本質,蘊藏著許多和數值相關的存在物,在念頭移轉之間,所牽涉的行動或情緒,每整體觸動著體內生理數據的內涵。呼吸、心跳、脈搏和步伐頻率,每與生理和心理當下的狀態,互相影響著「內部顯象」和「外在觀照」的質素⋯⋯

面對失眠,肯恩試圖藉唸數字入睡,只是數字之間,默默又拉開了無數想像。空間,猶如以不同形態接疊的文字數值,結構出潛意識裡翻滾著的念頭。畢竟,沿以下線路,你我如何釐清外觀和內觀間可架設的「數據/道理」?

倘若,

沿醫生幾曾以專家身分說的「數字管道」上走 ⋯⋯

沿生命中的Shame 的形態追蹤可消解內壓的社會容器⋯⋯

沿事實和謊言間的拉力,找出一切可鑑別的荒謬「數據/指標」⋯⋯

沿憤怒的路徑,尋覓忠誠出歿或被種植的影蹤 ⋯⋯

沿活著的痕跡,摸索走上過不同深淺的腳步印記⋯⋯

沿身體vs意識的記錄中打開心靈掙扎的亂碼⋯⋯

沿一系列「如是忠告」的背後,勾畫一切「既得利益持份者」的面相⋯⋯

沿靜黙的脈象,尋回可釋懷的寸段偶然⋯⋯

沿靈體的假想,追逐下一個4.48時段到達前可感悟的精神間隙 ⋯⋯

沿不斷出現的「請覆/急件」中,妄想梳理「人情」和「事務」的體態⋯⋯

沿死亡的假設,重複練習喪禮中可能面對和回應親朋的「禮儀」⋯⋯

沿(不)存在的詛咒,不斷幻想可自我形制的哲學家塑像⋯⋯

沿一連串有關「誰的責任」中,忘記了自身存在的主體性⋯⋯

沿自殘的刀疤,數論每一次留痕前後的心理實況⋯⋯

沿「一切/無望」間冀望一度光可能隨時出現的奇特精神狀態⋯⋯

沿生存中種種難免失禁的寂寞,深思呼吸間可重溯生命始末的虛無⋯⋯

沿愛的綑綁,深究對痛苦「上了癮」的「奇幻旅程」⋯⋯

沿一切「特效藥」的配方,理解以「健康之名」建築商業王國的情理⋯⋯

沿邏輯的結,叩問失蹤多時的「禪師」可不就住在自己心意之間⋯⋯

沿每日「身體徵兆」診斷,勾畫今日嚴重扭曲了的文化痛症⋯⋯

沿管理的狂妄,揭示人底情終「操控他者」的迷思⋯⋯

沿對「如何/何如停止」迂迴想像之間,重拾肢體分寸蠕動的真實⋯⋯

沿目睹那「瘋狂的神明」的路線,沈思身心合一(不用流血)的可能面貌⋯⋯

沿一小時十二分鐘的澄明,看清「腳步」和「立場」的搖晃處⋯⋯

沿「我非我」的軌跡驗證一切所謂「正確的」的虛無假設⋯⋯

沿(沒有)行動的機先,把「前」「後」分裂凍結,觀察體內組織的真實⋯⋯

沿一切排序空間,看「所作非為」背後頭腦、軀幹和四肢出現的尋常分裂⋯⋯

沿假設的(精神)癒合,重新量度心靈和身體間不平衡的比例⋯⋯

沿「冀求達致」的行動中,觀看肌肉、骨骼和神經系統的嚴重不協調狀態⋯⋯

沿專業意見的「習慣模式」,反覆驗證早僵化的「管理/治療」意識⋯⋯

沿心理分析和治療策略,拆解語言設計的偽裝如何影響著情感表達的維度⋯⋯

沿(不)是/(不)對間可能行使的「道德判斷」,如何缺乏對覺知和感知的聆聽⋯⋯

沿奏出的「 solo symphony」(獨腳交響曲),一再學習靠近猶如疊合在身體裡外(被遺忘)的大自然物語⋯⋯

沿呼吸之間,觀照生命湖泊的污染程度⋯⋯

沿(最後)呼喚,窺探在「我」之內啟動著的「社會特殊數據」⋯⋯

沿不斷追蹤(誰在)聆聽的旅途上,在(缺乏)愛的軀殼中冥想「覺醒」的形骸⋯⋯

沿最後一句「我從未和自己相遇上」再開始,啟動「放棄已知」的機制⋯⋯

沿臉上圖譜,翻開思維的底部,驗證「分別心」給身體注入們痛苦根源⋯⋯

如是追尋,推想,肯恩的憂鬱,既是「私人的痛苦」,亦充斥著龐大的「文化痛症」!或許,「我」的資福好壞,在你,在她,在我,都在究知從容往何處走著的路途上,走著,走著⋯⋯

如是足跡,倘若又困在「文字的動亂」的浪花裡,思省的形勢,豈不又被另一波自建的「憂鬱」擒住,難以托開「自我啟思」的興致?

肯恩的劇場,不一定以「劈頭方式」開展罷!

何應豐/二零一五年十一月

[1] 可參閱Michael Polanyi, 1958. “Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy”. University of Chicago Press. ISBN 0-226-67288-3

[2]可參閱Michael Polanyi, 1966. “The Tacit Dimension”. London, Routledge. (University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-67298-4. 2009 reprint)

[3]有劇評家看完肯恩的戲,冠以「劈面劇場」(in-yer-face theatre)的描述,我想不盡不實。後設的評論每源自首演劇團演繹的國度追蹤其「特殊形態」,容易輕率的假定了文本的出路。

[4] 可參閱Herbert Marcuse於1964年出版的同名書籍。

[5] 可參閱 Jean Baudrillard 於1981年出版的 “Simulacra and Simulation”。

[6] 原文是:It is myself I have never met, whose face is pasted on the underside of my mind.

假如每日追蹤這「世界」,不如自我解放於「過多/過份詮釋」的「資訊」(包括任何形式的「經典化分析」),回到觀照自然領域中的身體靈軀,連接本有的潛能智慧⋯⋯

@光

沒有影,怎顯示光的可貴?又或是當「過度曝光」下,如何可尋回現實的「自然身影」?光,既赤裸,亦可盲目,看遭受「光染的程度」!暗處,才意味「日」留下的「音」色,其中可想像的「光」,其源怎悟?光,亦意味著特殊能量的存在,它既是自然體,亦可以是人為的「知識體」。身體的亮度,其「光」何容?在自然和社會化之間,其本質差異,容易被混淆不清!古語云,有「容」乃大,其「量」又怎算(當看到天上星星那「老遠已過去的光」,其可啟示的領域又可以是怎樣的閱讀)?內燃的光,縱觀其所以,又如何回應每日外動穿梭著的「交雜光染」,抓住可相容的維度?眼光的維度,正反映著人底在自然、個體以至群集和大自然間如何梳理「光源體」的特殊物理或意識領域,從中進行濾化,分層消解不同能量體的默默對流⋯⋯

肯恩的「光」,沒有因她的死亡而熄滅!倘若以她的「死亡方式」和「病歷」去鑑定其「光的形態」,她留下那「光染痕跡」,恐怕只淪為專家眼下「精神崩潰」的「紀錄」和「見證」!但直視肯恩那特殊精神境況,和當中牽引出的人文思潮,對存在二十世紀末的生態,卻打開了不少可今天重新審視的亮度!光影之間,遊走著對(後)現代現象的微細觀照和批判!沿途走,肯恩所勾畫出來的人文光澤,猶如一幅有關當代「精神光影」下學習自行拆解的「個體宏圖」,在喧嘩中尋索可重新規探的文明步道⋯⋯

東西南北,光陰處處!

@我(不)是/我(不)可以/我(沒)有

誰可迴避「我」這課題?但如何看「我」這「存在物/身分」,必須釐清「我的裡外」和與之相關之所以。「我」之為「物」,其「生物體」的自然本質,在「個體」和「群體」周遭與自然及人為社會文化相遇的過程中,由成物的「機先」到「動機」起始的變數(以上的「機」和功利主義下的「機會主義」不一樣),其內部每潛在非比尋常的洞山:「我」之為「我」,背對著自我身影的種種意識,隨物動移轉,本來就是「社交媒介」的本體,藉任何可及的領域或平台,起動自身機關,回應著天地萬物而牽引出的念頭,遊弋存在之間。一切「有/沒有」和「是/不是」,乃是從經驗(或人家賦予)的「後設(市場)價值」而已!今日,多少個「我」能切實回到自然根源,叩應本質,審思內外本無休止交往著的經驗,從中再悟出「我之為我」之所以?

當肯恩意味到不可再迴避「我不是我」或「我可真是我」的哲學問題時,理性的辨識和受嚴重社會/文化感染下的身心,豈非不斷衝擊著尋找自然本源的肉身意義?在「後至文明」情理下,作為「自然生物體」所遇上的每日不尋常追擊,成為今天你我必須不斷重新學習平衡的「生活力氣」。但確實的是,倘若真的放下「我」,我還可以是什麼呢?「我」,是唯一可借用的橋樑,承拓著身體(最貼切的媒介),去感悟生命(本質不一定有意義的)內涵。剔除了「我」,難道只有文字(人類後設的意識副產品)可依?

想深一層,劇本之外,才是可真正關心的世界⋯⋯

或許,我們不用妄想和大自然冥合的「我」,因為這「我」本來存在!跳過眾生因緣和任何形式性邏輯,開放面前機活,讓陰陽自在推動之,可「見/聽/感/悟」之氣,不正從來成長著「我」之所以?

@4.48

時間,從來虛無!當假定變成「實體概念」,身體時鐘默默與之連線,依稀成為「觀點/記錄」,當「觀」「點」移轉至分秒的細微處,秒針的跳動,輾轉反映著一種特殊量度,一切生理物質,隨之而攝入一個嚴實擠壓的特定空間,執著自身和周邊世界關聯的「應有形態」,以(強求)建築連串可監控的生(活)命事件!四點四十八分前後的世界,究竟又理應如何判斷,追蹤其(不)可理喻的脈絡,叩問其所以之種種?當時間的分寸,早成為資本/謀略/科學/商業/心理/天文學家等一眾謹慎看待的「關鍵計算單位」,你我的生理和心理時鐘,畢竟已進入了不尋常維度,拉張著幾可「意義深遠」的「閱讀內涵」!

於肯恩之言,「4.48」彷彿是噩夢/覺醒之門,猶如重複在身體內意識喧囂/啟動的定時計,在龐大社會機器中不為人追蹤的一度「秘密時空」,似虛還實!人的意志,彷彿給一種無形物質支配著一個又一個沉重疲憊教人動彈不得的催命符,折騰著早過份活躍的翅膀,等待耶穌現身,將雙翼釘上十字架,裝飾那曾流血的掌心⋯⋯

文明背後築上的高牆,可有擋住了無邊的、浩瀚的去意?幾千年的紀錄,在時間廊中只道少之又少的事。文,是似明非明間的意識軌跡而已!文明,依稀建築在遍野髑髏之上,真可惜乎?

時,應拿走「寺」,看「日」的本色!

@我(不)要/痛苦的事實

我要。要什麼?其源何許?不要,又何妨?當生活的主體被周邊(包括電子社交媒體)拉攏到難以自持的維度,此「我」究竟已是何處去了?痛苦,有直接和身體相關的,也有因慾望和念頭種種牽引出來的「精神痛苦」。痛感,原是身體其一重要的存在系統,教你我按訊號面對身心內部出現的「特備警覺」。奈何,當心理因素而引伸出來的「痛症」,又默默在身體留下難以清理的痕跡,每迂迴血脈及神經管道,給重重器官管道築起不尋常的障礙。「我要/愛」和「我不要/恨」彷彿來回將身心拉扯入痛苦漩渦,獨欠覺知的種子。

肯恩由目睹自身痛苦,猶如「上了癮」般把它和存在連結,在缺乏引發轉念的力氣之前,唯獨細膩追蹤其源頭和所以。能正視痛苦存在的事實,意味要學習仔細觀察由肉身、信念和處身環境間所導引出的種種經驗,接受其「如是存在」,放棄試圖去控制一切痛苦或與之對抗的「地獄想像」,或許,才讓心靈平靜下來,看清楚執著下意識的運動版圖!

所謂「痛苦的事實」,也許是一種默默傳送著的「世代痛苦」,在無知(或被社會權貴刻意製造的「無知」)的境況下,延續在身體根性之中,看不清「痛苦的根源」!就連「愛」和「恨」的概念,早被植入「預定假設」的內部,重複彰顯著莫名的意執,過程中所引發的傷害,如千重山丘,難望其盡處⋯⋯

假如痛苦因「錯」的意識而起,可有想:沒有錯,焉有文明!錯,是好東西!

@數字(或一切可妄想轉化成生死界下「可閱讀的數值」⋯⋯ )

數字,也許是對物質或物象一種「純粹客觀」的「等值符號」,但其中可隨時出現的「變數」,卻可頓成為衍生不少妄念的「移動領域」,把人的意識又一再拖入「情理陷阱」之中,把頭腦耽溺在連串「操控情意」之上。數字背後牽連的物理本質,可不是某層面的片刻「靜定狀態」而已?當中,無處不是涵蓋可兼容無限變換的本性!身體本質,蘊藏著許多和數值相關的存在物,在念頭移轉之間,所牽涉的行動或情緒,每整體觸動著體內生理數據的內涵。呼吸、心跳、脈搏和步伐頻率,每與生理和心理當下的狀態,互相影響著「內部顯象」和「外在觀照」的質素⋯⋯

面對失眠,肯恩試圖藉唸數字入睡,只是數字之間,默默又拉開了無數想像。空間,猶如以不同形態接疊的文字數值,結構出潛意識裡翻滾著的念頭。畢竟,沿以下線路,你我如何釐清外觀和內觀間可架設的「數據/道理」?

倘若,

沿醫生幾曾以專家身分說的「數字管道」上走 ⋯⋯

沿生命中的Shame 的形態追蹤可消解內壓的社會容器⋯⋯

沿事實和謊言間的拉力,找出一切可鑑別的荒謬「數據/指標」⋯⋯

沿憤怒的路徑,尋覓忠誠出歿或被種植的影蹤 ⋯⋯

沿活著的痕跡,摸索走上過不同深淺的腳步印記⋯⋯

沿身體vs意識的記錄中打開心靈掙扎的亂碼⋯⋯

沿一系列「如是忠告」的背後,勾畫一切「既得利益持份者」的面相⋯⋯

沿靜黙的脈象,尋回可釋懷的寸段偶然⋯⋯

沿靈體的假想,追逐下一個4.48時段到達前可感悟的精神間隙 ⋯⋯

沿不斷出現的「請覆/急件」中,妄想梳理「人情」和「事務」的體態⋯⋯

沿死亡的假設,重複練習喪禮中可能面對和回應親朋的「禮儀」⋯⋯

沿(不)存在的詛咒,不斷幻想可自我形制的哲學家塑像⋯⋯

沿一連串有關「誰的責任」中,忘記了自身存在的主體性⋯⋯

沿自殘的刀疤,數論每一次留痕前後的心理實況⋯⋯

沿「一切/無望」間冀望一度光可能隨時出現的奇特精神狀態⋯⋯

沿生存中種種難免失禁的寂寞,深思呼吸間可重溯生命始末的虛無⋯⋯

沿愛的綑綁,深究對痛苦「上了癮」的「奇幻旅程」⋯⋯

沿一切「特效藥」的配方,理解以「健康之名」建築商業王國的情理⋯⋯

沿邏輯的結,叩問失蹤多時的「禪師」可不就住在自己心意之間⋯⋯

沿每日「身體徵兆」診斷,勾畫今日嚴重扭曲了的文化痛症⋯⋯

沿管理的狂妄,揭示人底情終「操控他者」的迷思⋯⋯

沿對「如何/何如停止」迂迴想像之間,重拾肢體分寸蠕動的真實⋯⋯

沿目睹那「瘋狂的神明」的路線,沈思身心合一(不用流血)的可能面貌⋯⋯

沿一小時十二分鐘的澄明,看清「腳步」和「立場」的搖晃處⋯⋯

沿「我非我」的軌跡驗證一切所謂「正確的」的虛無假設⋯⋯

沿(沒有)行動的機先,把「前」「後」分裂凍結,觀察體內組織的真實⋯⋯

沿一切排序空間,看「所作非為」背後頭腦、軀幹和四肢出現的尋常分裂⋯⋯

沿假設的(精神)癒合,重新量度心靈和身體間不平衡的比例⋯⋯

沿「冀求達致」的行動中,觀看肌肉、骨骼和神經系統的嚴重不協調狀態⋯⋯

沿專業意見的「習慣模式」,反覆驗證早僵化的「管理/治療」意識⋯⋯

沿心理分析和治療策略,拆解語言設計的偽裝如何影響著情感表達的維度⋯⋯

沿(不)是/(不)對間可能行使的「道德判斷」,如何缺乏對覺知和感知的聆聽⋯⋯

沿奏出的「 solo symphony」(獨腳交響曲),一再學習靠近猶如疊合在身體裡外(被遺忘)的大自然物語⋯⋯

沿呼吸之間,觀照生命湖泊的污染程度⋯⋯

沿(最後)呼喚,窺探在「我」之內啟動著的「社會特殊數據」⋯⋯

沿不斷追蹤(誰在)聆聽的旅途上,在(缺乏)愛的軀殼中冥想「覺醒」的形骸⋯⋯

沿最後一句「我從未和自己相遇上」再開始,啟動「放棄已知」的機制⋯⋯

沿臉上圖譜,翻開思維的底部,驗證「分別心」給身體注入們痛苦根源⋯⋯

如是追尋,推想,肯恩的憂鬱,既是「私人的痛苦」,亦充斥著龐大的「文化痛症」!或許,「我」的資福好壞,在你,在她,在我,都在究知從容往何處走著的路途上,走著,走著⋯⋯

如是足跡,倘若又困在「文字的動亂」的浪花裡,思省的形勢,豈不又被另一波自建的「憂鬱」擒住,難以托開「自我啟思」的興致?

肯恩的劇場,不一定以「劈頭方式」開展罷!

何應豐/二零一五年十一月

[1] 可參閱Michael Polanyi, 1958. “Personal Knowledge: Towards a Post-Critical Philosophy”. University of Chicago Press. ISBN 0-226-67288-3

[2]可參閱Michael Polanyi, 1966. “The Tacit Dimension”. London, Routledge. (University of Chicago Press. ISBN 978-0-226-67298-4. 2009 reprint)

[3]有劇評家看完肯恩的戲,冠以「劈面劇場」(in-yer-face theatre)的描述,我想不盡不實。後設的評論每源自首演劇團演繹的國度追蹤其「特殊形態」,容易輕率的假定了文本的出路。

[4] 可參閱Herbert Marcuse於1964年出版的同名書籍。

[5] 可參閱 Jean Baudrillard 於1981年出版的 “Simulacra and Simulation”。

[6] 原文是:It is myself I have never met, whose face is pasted on the underside of my mind.

RSS 訂閱

RSS 訂閱