Thomas Richards專訪 - 知識和技術的傳遞

by Steve Capra

原載於Critical Stages/Scènes critiques :The IATC journal/Revue de l'AICT– June/Juin 2023: Issue No 27

英文原文連結Link to original English version:https://www.critical-stages.org/27/transmitting-knowledge-and-technique-interview-with-thomas-richards/

本譯文承蒙Critical Stages/Scènes critiques、本文作者Steve Capra先生、Thomas Richards先生批准翻譯及上載刊登

This translation was approved by Critical Stages/Scènes critiques and the authors of this article Mr. Steve Capra and Mr. Thomas Richards, for translation and uploading.

翻譯Translate by:黃家駒 William Wong Ka-kui

英文原文連結Link to original English version:https://www.critical-stages.org/27/transmitting-knowledge-and-technique-interview-with-thomas-richards/

本譯文承蒙Critical Stages/Scènes critiques、本文作者Steve Capra先生、Thomas Richards先生批准翻譯及上載刊登

This translation was approved by Critical Stages/Scènes critiques and the authors of this article Mr. Steve Capra and Mr. Thomas Richards, for translation and uploading.

翻譯Translate by:黃家駒 William Wong Ka-kui

托馬斯·理查茲在加州大學認識了現代戲劇的標誌性人物之一傑西·葛羅托斯基,隨後在意大利的傑西·葛羅托斯基工作中心擔任他的助手。他成為葛羅托斯基的特定門生(protegé),並於 1999 年成為工作中心的藝術總監。他在該中心的地位如此突出,以至於葛羅托斯基將其更名為傑西·葛羅托斯基和托馬斯·理查茲工作中心。自 1999 年葛羅托斯基去世以來,理查茲先生繼續研究葛羅托斯基開發的著名技巧,並被認為是葛羅托斯基的「法脈繼承人」。工作中心於 2022 年被迫關閉,理查茲先生與他人共同創立了一家新劇團 Theater No Theater,以支持他的戲劇研究。他廣泛地創作和周遊列國作巡演。他有三本著作,包括《At Work with Grotowski on Physical Actions》。

粗斜體文字 - Steve Capra

幼體文字 - Thomas Richards

在《At work with Grotowski on Physical Actions》中,您談到葛羅托斯基擴展了史坦尼斯拉夫斯基的成果。在大眾心目中,即使是在戲劇界,他們兩個沒有聯繫。恰恰相反,許多演員認為他們是彼此衝突的。

葛羅托斯基吩咐我留意一段關於史坦尼斯拉夫斯基工作的描述。我現在不記得是出自哪一本書了,但當中描述史坦尼斯拉夫斯基正在椅子上做練習。描述者說,正是通過驅力(impulse)到行動的工作,他們看到史坦尼斯拉夫斯基把自己變成了一頭坐在椅子上的老虎。對於葛羅托斯基來說,這個片段、這段對史坦尼斯拉夫斯基的描述非常重要。

驅力到行動。驅力是葛羅托斯基從史坦尼斯拉夫斯基那裡提取的焦點。當然,他也提取了關於身體動作的研究——「什麼是動作?什麼是意圖?」但關於驅力的工作讓他感到:「我,葛羅托斯基,在史坦尼斯拉夫斯基生命的最後階段確實看到了一些至關重要的東西」——這項練習正是在史氏生命的最後階段進行的——並由葛氏將其發揚光大。

人們對葛羅托斯基的作品存在誤解。這種誤區往往與身體有關。當我們看到葛羅托斯基的作品《忠貞王子》(The Constant Prince)(註:葛羅托斯基在1969年廣受推崇的作品,原著作者為Calderon De La Barca)中主角Ryszard Cieslak 的照片時,我們看到一個人的超脫狀態。有一種說法是葛羅托斯基在做形體劇場。葛羅托斯基曾經嘲笑過這一點。當觀看形體劇場演出時,我們常常看到一種脫離了史坦尼斯拉夫斯基的劇場。演員在某種程度上成為了一個說著話的舞者,而不是一個在特定情景下根據史坦尼斯拉夫斯基的目標(objective)和意圖(intention)行事的人。而這些是葛羅托斯基從未完全離開過的東西。

寫實主義是他的基礎。從寫實主義這一司空見慣的真實出發,他希望深入研究最特殊的人類經驗,並找到一種將它們體現在舞台上的方式。當我年輕時和他一起工作時——我當時並沒有覺得在做什麼舞蹈劇場或形體劇場,但葛羅托斯基形容我在試著「不借助梯子飛向星星」:我扭曲我的身體,強迫自己劇烈地呼吸。我試圖做一些非凡的事情,但最終卻做了一些虛假和平庸的事情。

然後真正的工作就在這刻開始,他說:「哦,托馬斯,請把我的斗篷遞給我,」斗篷在房間的另一邊。我走過房間,拿起他的斗篷,他叫停了我,說:「是的,就是這樣。」我說:「什麼這樣?」他說:「這就是表演。」我說:「我沒有演戲。」他說:「對。」

我明白了一些事情。它是如此瘋狂,因為這個人幫助Cieslak到達了這個頂峰,這個在舞台上人類經驗的令人難以置信的頂峰,他告訴我,「只是做你的小行動。我們從那裡開始。」那就是史坦尼斯拉夫斯基,不是嗎?

但葛羅托斯基難道沒有保留史坦尼斯拉夫斯基關於賦予(endowment)和借代(substitution)(特殊化particularization)的任何想法嗎?

是的——但也許是在另一個語景下。當我開始與葛羅托斯基合作時——也是在波蘭實驗室劇院時期——演員們並不是在扮演角色。我們所理解的「史坦尼斯拉夫斯基過程」部分與「如果處於哈姆雷特的情況下,我托馬斯會如何表現?」我慢慢地進入另一個人的情景。

粗斜體文字 - Steve Capra

幼體文字 - Thomas Richards

在《At work with Grotowski on Physical Actions》中,您談到葛羅托斯基擴展了史坦尼斯拉夫斯基的成果。在大眾心目中,即使是在戲劇界,他們兩個沒有聯繫。恰恰相反,許多演員認為他們是彼此衝突的。

葛羅托斯基吩咐我留意一段關於史坦尼斯拉夫斯基工作的描述。我現在不記得是出自哪一本書了,但當中描述史坦尼斯拉夫斯基正在椅子上做練習。描述者說,正是通過驅力(impulse)到行動的工作,他們看到史坦尼斯拉夫斯基把自己變成了一頭坐在椅子上的老虎。對於葛羅托斯基來說,這個片段、這段對史坦尼斯拉夫斯基的描述非常重要。

驅力到行動。驅力是葛羅托斯基從史坦尼斯拉夫斯基那裡提取的焦點。當然,他也提取了關於身體動作的研究——「什麼是動作?什麼是意圖?」但關於驅力的工作讓他感到:「我,葛羅托斯基,在史坦尼斯拉夫斯基生命的最後階段確實看到了一些至關重要的東西」——這項練習正是在史氏生命的最後階段進行的——並由葛氏將其發揚光大。

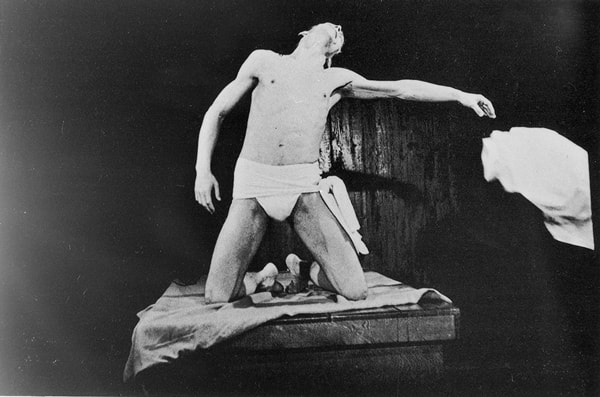

人們對葛羅托斯基的作品存在誤解。這種誤區往往與身體有關。當我們看到葛羅托斯基的作品《忠貞王子》(The Constant Prince)(註:葛羅托斯基在1969年廣受推崇的作品,原著作者為Calderon De La Barca)中主角Ryszard Cieslak 的照片時,我們看到一個人的超脫狀態。有一種說法是葛羅托斯基在做形體劇場。葛羅托斯基曾經嘲笑過這一點。當觀看形體劇場演出時,我們常常看到一種脫離了史坦尼斯拉夫斯基的劇場。演員在某種程度上成為了一個說著話的舞者,而不是一個在特定情景下根據史坦尼斯拉夫斯基的目標(objective)和意圖(intention)行事的人。而這些是葛羅托斯基從未完全離開過的東西。

寫實主義是他的基礎。從寫實主義這一司空見慣的真實出發,他希望深入研究最特殊的人類經驗,並找到一種將它們體現在舞台上的方式。當我年輕時和他一起工作時——我當時並沒有覺得在做什麼舞蹈劇場或形體劇場,但葛羅托斯基形容我在試著「不借助梯子飛向星星」:我扭曲我的身體,強迫自己劇烈地呼吸。我試圖做一些非凡的事情,但最終卻做了一些虛假和平庸的事情。

然後真正的工作就在這刻開始,他說:「哦,托馬斯,請把我的斗篷遞給我,」斗篷在房間的另一邊。我走過房間,拿起他的斗篷,他叫停了我,說:「是的,就是這樣。」我說:「什麼這樣?」他說:「這就是表演。」我說:「我沒有演戲。」他說:「對。」

我明白了一些事情。它是如此瘋狂,因為這個人幫助Cieslak到達了這個頂峰,這個在舞台上人類經驗的令人難以置信的頂峰,他告訴我,「只是做你的小行動。我們從那裡開始。」那就是史坦尼斯拉夫斯基,不是嗎?

但葛羅托斯基難道沒有保留史坦尼斯拉夫斯基關於賦予(endowment)和借代(substitution)(特殊化particularization)的任何想法嗎?

是的——但也許是在另一個語景下。當我開始與葛羅托斯基合作時——也是在波蘭實驗室劇院時期——演員們並不是在扮演角色。我們所理解的「史坦尼斯拉夫斯基過程」部分與「如果處於哈姆雷特的情況下,我托馬斯會如何表現?」我慢慢地進入另一個人的情景。

我們從來沒有這樣工作過——而且在 60 年代和 70 年代的波蘭實驗室劇院,他告訴我他們從來沒有這樣工作過。他說,演員們總是以生活中非常個人和親密的元素來創作,導演可以利用這些素材在觀眾心目中創造角色的蒙太奇——或形象。

例如,在《忠貞王子》中,奇斯拉克(Ryszard Cieslak)被觀眾視為一種聖人,他因與受到折磨而從身體超脫,並以某種方式進入狂喜的狀態。他承受著巨大的痛苦,但這種痛苦已經不再影響他了。然後一種極度的喜悅就出現了。奇斯拉克從來沒有表現出痛苦的樣子。他甚至從來沒有扮演過忠貞王子。他正在重溫一生中某個令人難以置信的歡樂時刻,一段他十幾歲時的戀愛經歷,這與忠貞王子的經歷有類比——對他來說,作為一個年輕人,這段戀愛經歷就是一種極其超然的東西。奇斯拉克從來沒有試圖表現他正處於忠貞王子正在接受的酷刑之中。

這只是實驗室劇院的演員沒有以史坦尼斯拉夫斯基式的方式進入角色的立場或進入角色的情境的一個例子。

例如,在《忠貞王子》中,奇斯拉克(Ryszard Cieslak)被觀眾視為一種聖人,他因與受到折磨而從身體超脫,並以某種方式進入狂喜的狀態。他承受著巨大的痛苦,但這種痛苦已經不再影響他了。然後一種極度的喜悅就出現了。奇斯拉克從來沒有表現出痛苦的樣子。他甚至從來沒有扮演過忠貞王子。他正在重溫一生中某個令人難以置信的歡樂時刻,一段他十幾歲時的戀愛經歷,這與忠貞王子的經歷有類比——對他來說,作為一個年輕人,這段戀愛經歷就是一種極其超然的東西。奇斯拉克從來沒有試圖表現他正處於忠貞王子正在接受的酷刑之中。

這只是實驗室劇院的演員沒有以史坦尼斯拉夫斯基式的方式進入角色的立場或進入角色的情境的一個例子。

我從 1985 年開始與葛羅托斯基全職合作,當時他已經不再從事戲劇工作了。古老的傳統歌曲成為我們使用的基本工具。使用這些歌曲來工作成為我在身體、聲音和行動中直面自己身份的一種方式,也讓我發現他試圖教我的一些東西:藝術作為一種內在實踐的可能性——這意味著歌曲的行動和工作成為內在覺醒的工具。

這就是他的工作的目的,他稱之為儀式藝術(ritual arts)。他在尋求他所稱為的儀式客觀性(objectivity of ritual)。在我的學徒階段,彼得·布魯克(Peter Brook)用「藝乘」(Art as a vehicle)這個詞來描述工作中心的表演藝術研究,葛羅托斯基也採用了這個名字。在那部作品中,沒有角色。角色就是你。你是行動者,你正在行動。甚至沒有觀眾——甚至沒有故事。當中可以有故事,但這些故事往往是某種特定內心過程的暗示或隱喻。天主教彌撒有戲劇構作性嗎?是的,在某種程度上確實如此。它有一個正在講述的故事,但它不是我們想像的戲劇。

因此,在我們的作品中,可以說沒有戲劇性的元素,但有精確性和結構。目的不是為了滿足觀眾的意識並帶領觀眾踏上一個旅程,而是以某種方式主動地帶領行動者踏上內心的旅程——就像儀式可能做的那樣。可以這麼說,每首歌都應該喚醒某種能量流,而這種能量流應該由行動者來經歷。一個能量的梯子被建構了。

因此,在我們的作品中,可以說沒有戲劇性的元素,但有精確性和結構。目的不是為了滿足觀眾的意識並帶領觀眾踏上一個旅程,而是以某種方式主動地帶領行動者踏上內心的旅程——就像儀式可能做的那樣。可以這麼說,每首歌都應該喚醒某種能量流,而這種能量流應該由行動者來經歷。一個能量的梯子被建構了。

在此當中,我們是否以史坦尼斯拉夫斯基式的方式工作?從本質上來說,是的。實踐和重複的關鍵是史坦尼斯拉夫斯基的身體行動方法。在我學徒階段開始時,他讓我讀托波爾科夫(Toporkov)的書《Stanislavski in Rehearsal》 。葛羅托斯基沒完沒了地談論什麼是行動、什麼是意圖、如何構建行動。 「請辨認到一個動作何時失效。辨認到它何時在你自己和你的伙伴身上再次重獲生命力。」這是非常史坦尼斯拉夫斯基式的——讓我們每天重複行動中的流程。目標不是要講什麼故事,而是體驗一種能量揚升的體驗,可以這麼說,如果在我們創造的作品中完滿地完成了我們的行動,那麼這種體驗就有可能發生。

您如何再擴展葛羅托斯基的技術?

我覺得就這個問題,我需要作出一些免責聲明。為了建立我的藝術個體,當時作為一個年輕人,我是一個試圖將自己與父親區分開來的兒子,我覺得有必要與我的父親、百老匯寫實主義導演勞埃德·理查茲(Lloyd Richards)保持距離。我想這種事經常發生。我想很多藝術家也會覺得到自己需要跟其他藝術家有所區別,尤其是我們的老師。不過,由於我與葛羅托斯基的關係良好,我並不這麼認為。這是我的免責聲明。我不這麼認為。他教給我的東西是如此深刻,我對他懷有最深最深的感激。

他當時確實是一個瀕臨死亡的老人——當我和他一起工作時,他已經快要死了。他病得很重。他的醫生說他可能還剩兩年的壽命。他每天上只是從家裡到排練室然後再回來。他把這兩年延長到了13年。他每周和我一起工作六天——真的。我們每天排練8到12個小時。

您如何再擴展葛羅托斯基的技術?

我覺得就這個問題,我需要作出一些免責聲明。為了建立我的藝術個體,當時作為一個年輕人,我是一個試圖將自己與父親區分開來的兒子,我覺得有必要與我的父親、百老匯寫實主義導演勞埃德·理查茲(Lloyd Richards)保持距離。我想這種事經常發生。我想很多藝術家也會覺得到自己需要跟其他藝術家有所區別,尤其是我們的老師。不過,由於我與葛羅托斯基的關係良好,我並不這麼認為。這是我的免責聲明。我不這麼認為。他教給我的東西是如此深刻,我對他懷有最深最深的感激。

他當時確實是一個瀕臨死亡的老人——當我和他一起工作時,他已經快要死了。他病得很重。他的醫生說他可能還剩兩年的壽命。他每天上只是從家裡到排練室然後再回來。他把這兩年延長到了13年。他每周和我一起工作六天——真的。我們每天排練8到12個小時。

他向我傳授了技藝和領導的技巧,以及帶領團隊時遇到困難該如何應對。帶領一個團隊是相當困難的。他幫助我在這13年內他經常都來不了排練的情況下帶領這個團隊。他每週大約會來一次。但每天排練結束後,我會去找他並一起分析發生的一切,所有的問題,什麼有效,什麼沒有效。然後我必須回去和團隊一起解決問題。他會和我一起實際地、單獨地、連續幾個小時地工作,而我必須把我所學到的東西傳遞給團隊。這是一種非常有效的教學方式。我很感激,因為那個級別的大師賦予徒弟的是技藝,深植在身體內,深植在意志內。

然後還有他傳給我的我們可以稱之為「瑜伽」的工作,這涉及到一首傳統歌曲對我在《Heart of Practice》一書中提到的人類體內「能量之座」(seats of energy)的潛在影響,以及聲音、聲音、傳統歌曲和行動的工作,可以如何讓人體驗到令人難以置信的快樂和超越的工具。

你說的是字面意思上的共鳴、振動。

沒錯——聲音振動、聲音。人類的內在生命(inner life)也有一個完整的領域。情緒可能被視為振動。它也是物質,這是一個很奇怪的東西。我剛才說的這聽起來像是胡言亂語,但我們所需要做的就是坐在曼克頓的地鐵上。如果你坐在一個處於負面狀態的人旁邊——他很生氣,你也開始感到憤怒。這個人通過他的身體動作所散發出來的輻射——搖動腿部、咬緊下巴、前後移動——你開始感覺自己很生氣。你移開並坐在稍遠的地方,因為那個人的內在生命包圍著我們。我們的接收不止於皮膚。

我與葛羅托斯基之間沒有那種會說「我現在要構建自己的身份」的父子關係。他就像一位睿智的祖父給我留下了一筆遺產,給我留下了一些我不應該浪費的東西,我需要找到一種發展的方式。

我是一個戲劇人,我來自戲劇。我的父親是一位導演,我的母親是一位舞蹈家、作家和劇作家。我的祖父是百老匯音樂劇的指揮——他是一名音樂劇導演。戲劇是我成長的過程,也是我的目標。因此,葛羅托斯基去世後,我知道我需要將我們所做的工作帶回劇院,同時又不失去這種內在的工作。

在托斯卡納,你從來沒有表演過。您將知識和技術從老師傳授給學生。我認為你還使用「傳遞」(Transmit)這個詞語,意思是將演員的一種恩典狀態傳遞給觀眾——幾乎就像天主教的聖禮一樣。

在意大利蓬泰代拉,我們為觀眾表演嗎?很早——我相信早在 1988 年——葛羅托斯基就開始邀請人們觀看我們的工作。當然,那是受到嚴格的控制,這意味著會有一個人來,然後三個月沒有人來,然後三個人來——都是受到邀請而來的——然後兩個月不來,然後五個人來。

從開始的那一刻起,總是有人來見證(witness))我們所做的事情。我們所做的非常有架構,比我參加過的任何表演都更有架構。我們稱它們為「行動」 ,即是我們創造的作品。所以他們是「在場」(present)。

葛羅托斯基希望向我傳授有關這個內在過程的技藝和實踐知識,這些知識可以通過研究古老的傳統歌曲來喚醒。傳遞正是當中的關鍵,觀者在某些時刻見證了這一點。

他在去世前對我說過,「是的,我們必須為你找到磁鐵」,意思是一個會在未來吸引我前進的東西,一塊在他死後的磁鐵。他說:「是的,很清楚。戲劇最吸引你。」

然後還有他傳給我的我們可以稱之為「瑜伽」的工作,這涉及到一首傳統歌曲對我在《Heart of Practice》一書中提到的人類體內「能量之座」(seats of energy)的潛在影響,以及聲音、聲音、傳統歌曲和行動的工作,可以如何讓人體驗到令人難以置信的快樂和超越的工具。

你說的是字面意思上的共鳴、振動。

沒錯——聲音振動、聲音。人類的內在生命(inner life)也有一個完整的領域。情緒可能被視為振動。它也是物質,這是一個很奇怪的東西。我剛才說的這聽起來像是胡言亂語,但我們所需要做的就是坐在曼克頓的地鐵上。如果你坐在一個處於負面狀態的人旁邊——他很生氣,你也開始感到憤怒。這個人通過他的身體動作所散發出來的輻射——搖動腿部、咬緊下巴、前後移動——你開始感覺自己很生氣。你移開並坐在稍遠的地方,因為那個人的內在生命包圍著我們。我們的接收不止於皮膚。

我與葛羅托斯基之間沒有那種會說「我現在要構建自己的身份」的父子關係。他就像一位睿智的祖父給我留下了一筆遺產,給我留下了一些我不應該浪費的東西,我需要找到一種發展的方式。

我是一個戲劇人,我來自戲劇。我的父親是一位導演,我的母親是一位舞蹈家、作家和劇作家。我的祖父是百老匯音樂劇的指揮——他是一名音樂劇導演。戲劇是我成長的過程,也是我的目標。因此,葛羅托斯基去世後,我知道我需要將我們所做的工作帶回劇院,同時又不失去這種內在的工作。

在托斯卡納,你從來沒有表演過。您將知識和技術從老師傳授給學生。我認為你還使用「傳遞」(Transmit)這個詞語,意思是將演員的一種恩典狀態傳遞給觀眾——幾乎就像天主教的聖禮一樣。

在意大利蓬泰代拉,我們為觀眾表演嗎?很早——我相信早在 1988 年——葛羅托斯基就開始邀請人們觀看我們的工作。當然,那是受到嚴格的控制,這意味著會有一個人來,然後三個月沒有人來,然後三個人來——都是受到邀請而來的——然後兩個月不來,然後五個人來。

從開始的那一刻起,總是有人來見證(witness))我們所做的事情。我們所做的非常有架構,比我參加過的任何表演都更有架構。我們稱它們為「行動」 ,即是我們創造的作品。所以他們是「在場」(present)。

葛羅托斯基希望向我傳授有關這個內在過程的技藝和實踐知識,這些知識可以通過研究古老的傳統歌曲來喚醒。傳遞正是當中的關鍵,觀者在某些時刻見證了這一點。

他在去世前對我說過,「是的,我們必須為你找到磁鐵」,意思是一個會在未來吸引我前進的東西,一塊在他死後的磁鐵。他說:「是的,很清楚。戲劇最吸引你。」

對他來說——對我來說也是如此——很明顯,當他去世時,將會出現一場回歸戲劇的運動,我必須設法弄清楚這一點。即使在他的文章《從劇團到藝乘》(From the Theatre Company to Art as Vehicle)中,他也在最後寫道:「如果我認為這種工作可以存在於劇場中,我可能會想嘗試一下。」

在某種程度上,他預示著這就是我會嘗試做的事情。這是他去世後我一直在努力做的事情。

但葛羅托斯基不是想這些技術在最後能展示給觀眾,傳播給所有人嗎?

他是一個非常實際的人。由於健康問題,他的精力有限,他主要關心的是讓我腳踏實地——從好的意義上說——教我一些與技藝和這種內在過程相關的東西。那麼邀請人們來測試工作的質量就變得很重要。正如你所說,觀眾是否可以進入一種「恩典狀態」?

我不知道我是否應該使用這個確切的詞語,但葛羅托斯基談到了感應(induction)。感應意味著,如果你有一根有電流的電線,而你拿另一根沒有電流的電線並將其靠近,僅僅因為接近,電流就會開始出現在第二根電線中。同樣地,如果一個人活在一個非常深入或非常高的內在過程中,通過接近和感應,旁觀者就有機會感知他們內心的這個過程。當人們開始來看我們在意大利的工作時,許多人都會談到這個過程,這在某種程度上類似於我或其他人作為行動者所經歷的過程。

在某種程度上,他預示著這就是我會嘗試做的事情。這是他去世後我一直在努力做的事情。

但葛羅托斯基不是想這些技術在最後能展示給觀眾,傳播給所有人嗎?

他是一個非常實際的人。由於健康問題,他的精力有限,他主要關心的是讓我腳踏實地——從好的意義上說——教我一些與技藝和這種內在過程相關的東西。那麼邀請人們來測試工作的質量就變得很重要。正如你所說,觀眾是否可以進入一種「恩典狀態」?

我不知道我是否應該使用這個確切的詞語,但葛羅托斯基談到了感應(induction)。感應意味著,如果你有一根有電流的電線,而你拿另一根沒有電流的電線並將其靠近,僅僅因為接近,電流就會開始出現在第二根電線中。同樣地,如果一個人活在一個非常深入或非常高的內在過程中,通過接近和感應,旁觀者就有機會感知他們內心的這個過程。當人們開始來看我們在意大利的工作時,許多人都會談到這個過程,這在某種程度上類似於我或其他人作為行動者所經歷的過程。

那麼你的動力就是把這個工作帶給觀眾,把它帶到劇院。

對,就是這樣。在這樣做的過程中,我們面臨著不同的問題。首先,我們需要成為講故事的大師,因為戲劇中經常有講故事的元素。但在藝乘中,從來沒有真正講故事的元素。

那麼多年來的問題就變成了「講故事和古老歌謠工作如何並行?」它可以?它是如何工作的?講什麼故事?」這讓我們多年來進行了許多實驗——一直到Han!( 註:托馬斯·理查茲導演作品,早前在紐約上演),這些天我們正在 La MaMa 表演。前幾天,我聽到女演員Hyun Ju Baek在演後的對談中描述了她自己的過程,她說:「對我來說,做這個作品就像是在做瑜伽。」

對,就是這樣。在這樣做的過程中,我們面臨著不同的問題。首先,我們需要成為講故事的大師,因為戲劇中經常有講故事的元素。但在藝乘中,從來沒有真正講故事的元素。

那麼多年來的問題就變成了「講故事和古老歌謠工作如何並行?」它可以?它是如何工作的?講什麼故事?」這讓我們多年來進行了許多實驗——一直到Han!( 註:托馬斯·理查茲導演作品,早前在紐約上演),這些天我們正在 La MaMa 表演。前幾天,我聽到女演員Hyun Ju Baek在演後的對談中描述了她自己的過程,她說:「對我來說,做這個作品就像是在做瑜伽。」

她很非凡。

是的,她很非凡。在表演中,她處於一個不同層次的過程中。在演員層面上,她會變身——就像雲朵在天空中變換形狀一樣——變成祖母、母親、她自己、敘述者,並在他們之間無縫地來回穿梭。然後還有能量的水平,她行動的生命力,以及結構中不同時刻出現的歌曲對她內心生活的影響,整個事情變成了一種能量的遊戲。整個表演變成了一種—--

是的,她很非凡。在表演中,她處於一個不同層次的過程中。在演員層面上,她會變身——就像雲朵在天空中變換形狀一樣——變成祖母、母親、她自己、敘述者,並在他們之間無縫地來回穿梭。然後還有能量的水平,她行動的生命力,以及結構中不同時刻出現的歌曲對她內心生活的影響,整個事情變成了一種能量的遊戲。整個表演變成了一種—--

當她使用「瑜伽」這個詞時,我理解她所說的意思。瑜伽是指她將自己的內在生命束縛在當下。她的內在生命此刻就像過山車一樣。這種巨大的充實感將會到來,然後這種非常微妙的質地將在一首既定的歌曲後共鳴開來,然後故事將繼續。

關於「Han!」這個主題,這是一個複雜的韓國概念,涉及痛苦、犧牲、希望、靈魂、活在當下的能力以及一個人用自己的痛苦之火所做的事情。當她體驗這個作品時,它就像圍繞這個主題的冥想,這對她來說是她生活中真正存在的問題——並跟我們談論這個問題,帶我們進入這個回憶,同時成為她希望成為的女人。

所以,如果我們可以稱之為結果的話,這在某種程度上是戲劇、講故事、史坦尼斯拉夫斯基、葛羅托斯基和她自己的存在主義追求以及能量上升和下降的結合。

所以,如果我們可以稱之為結果的話,這在某種程度上是戲劇、講故事、史坦尼斯拉夫斯基、葛羅托斯基和她自己的存在主義追求以及能量上升和下降的結合。

當然,你的作品以葛羅托斯基為基礎,但也可能受到其他你所見過的一切的影響。

絕對是。我深受我父親的影響。我不知道你是否知道位於康涅狄格州沃特福德的尤金·奧尼爾紀念劇院中心,我就是在那裡長大。在我成長的過程中,我的父親是全國劇作家會議(National Phaywrights Conference)的藝術總監。我年輕時幾乎每個夏天都在那裡聽著那些「無聊」的戲劇分析。其實我一直想和演員們一起打排球或者踢足球。我的父母會在早上7點30分把我從床上拖起來,去奧尼爾紀念劇院中心吃早餐,然後聽所謂的評論,把前一天晚上看過的表演會分析、分析、再分析。

這些評論非同尋常。那裡過客包括演員、劇評人、導演、作家,如沃勒·索因卡(Wole Soyinka)、諾貝爾獎得主阿索爾·福加德(Athol Fugard)也曾駐留過在那裡。當時我還是個孩子,不自覺在感到無聊的同時,我正在吸收戲劇構作的分析技巧——在故事的演述中有什麼是好的,又有什麼是無效的。所以現在當我們創作一個作品時,我到處都看到了我的父親的身影——在我自己的內心。

啊! ——順便說一句,我父親來過意大利觀看一次排練。那是在1994年左右,在我跟隨葛羅托斯基學習的後半段,我正在創作一部新作品,那是我學徒生涯的頂峰。我父親看了一次排練,然後我與父親和葛羅托斯基一起開會。這是我父親第一次見到葛羅托斯基。我父親對這項工作發表了一些評論,葛羅托斯基竊取了一個想法——葛羅托斯基說道:「哦,這是個好主意。我們必須這樣做。」葛羅托斯基在聽完他對我們作品的戲劇分析後說:「哦,你的父親,他確實擁有非常高水平的技藝。」在我父親提出的可能性後,那就像一顆種子種植了在我們之中,即使葛羅托斯基和我都還沒有完全理解它的重要性。事實上,正是從那次談話中,我們得到了故事/非故事,就是我們正在創作的新作品的基本元素。

絕對是。我深受我父親的影響。我不知道你是否知道位於康涅狄格州沃特福德的尤金·奧尼爾紀念劇院中心,我就是在那裡長大。在我成長的過程中,我的父親是全國劇作家會議(National Phaywrights Conference)的藝術總監。我年輕時幾乎每個夏天都在那裡聽著那些「無聊」的戲劇分析。其實我一直想和演員們一起打排球或者踢足球。我的父母會在早上7點30分把我從床上拖起來,去奧尼爾紀念劇院中心吃早餐,然後聽所謂的評論,把前一天晚上看過的表演會分析、分析、再分析。

這些評論非同尋常。那裡過客包括演員、劇評人、導演、作家,如沃勒·索因卡(Wole Soyinka)、諾貝爾獎得主阿索爾·福加德(Athol Fugard)也曾駐留過在那裡。當時我還是個孩子,不自覺在感到無聊的同時,我正在吸收戲劇構作的分析技巧——在故事的演述中有什麼是好的,又有什麼是無效的。所以現在當我們創作一個作品時,我到處都看到了我的父親的身影——在我自己的內心。

啊! ——順便說一句,我父親來過意大利觀看一次排練。那是在1994年左右,在我跟隨葛羅托斯基學習的後半段,我正在創作一部新作品,那是我學徒生涯的頂峰。我父親看了一次排練,然後我與父親和葛羅托斯基一起開會。這是我父親第一次見到葛羅托斯基。我父親對這項工作發表了一些評論,葛羅托斯基竊取了一個想法——葛羅托斯基說道:「哦,這是個好主意。我們必須這樣做。」葛羅托斯基在聽完他對我們作品的戲劇分析後說:「哦,你的父親,他確實擁有非常高水平的技藝。」在我父親提出的可能性後,那就像一顆種子種植了在我們之中,即使葛羅托斯基和我都還沒有完全理解它的重要性。事實上,正是從那次談話中,我們得到了故事/非故事,就是我們正在創作的新作品的基本元素。

當你和你的學生一起工作時,你與他們有著非同尋常的關係。你的著作中寫道葛羅托斯對你非常嚴格,以及我們需要對學生提出有著高要求——但不要過份嚴苛。你如何與學生們建立這種非凡的關係,讓他們能夠全神貫注於工作,同時在他們面前與您產生共鳴?

建立關係的主要因素是信任。信任是無法憑空製造的;信任是因著能力自然產生的。如果我有能力,有人可能會信任我。這並不能保證——他們可能依然不會信任我。對於老師來說最重要的是知道你在做什麼。如果你不知道,請繼續去探索去學習。通過探索來發現你是否能夠成為某種東西的老師——[笑]如果當不了老師也沒關係啦!

建立關係的主要因素是信任。信任是無法憑空製造的;信任是因著能力自然產生的。如果我有能力,有人可能會信任我。這並不能保證——他們可能依然不會信任我。對於老師來說最重要的是知道你在做什麼。如果你不知道,請繼續去探索去學習。通過探索來發現你是否能夠成為某種東西的老師——[笑]如果當不了老師也沒關係啦!

在托斯卡納與你一起工作一定是一種多麼身臨其境的體驗!朱迪思·馬利娜(Judith Malina)和生活劇院(The Living Theatre)在回到這裡之前就是以在托斯卡納的方式來工作。

是啊,正是如此。我們最近正在發生一些創意爆棚的狀況,真是太美妙了。如你所知,我們正在為錢而苦苦掙扎。意大利最近在削減資源。許多傑出的演員都說:「好吧,我們現在就不要介懷金錢。讓我們不求經濟回報地工作吧。」這一種精神實在令人驚嘆。這也是我當初開始與葛羅托斯基合作的部分原因——我覺得在那種工作氛圍中,我可以有所學習。我有學習的空間。這項是關於技藝的工作,也是關於技藝的學習。

是啊,正是如此。我們最近正在發生一些創意爆棚的狀況,真是太美妙了。如你所知,我們正在為錢而苦苦掙扎。意大利最近在削減資源。許多傑出的演員都說:「好吧,我們現在就不要介懷金錢。讓我們不求經濟回報地工作吧。」這一種精神實在令人驚嘆。這也是我當初開始與葛羅托斯基合作的部分原因——我覺得在那種工作氛圍中,我可以有所學習。我有學習的空間。這項是關於技藝的工作,也是關於技藝的學習。

我想我們已經開始在這次對話中觸及這個課題了——你和我。你出身於生活劇院(The Living TTheatre),我出身於跟葛羅托斯基的工作。在世界各地,劇團幾乎正在消失——它們正在成為過去。你在「Theatre No Theatre」( www.theatrenotheatre.com ) (註:托馬斯·理查茲新成立的劇團)中看到的作品是一種重生的一部分,一個劇團的誕生,從工作中心連結到葛羅托斯基,再連結到實驗室劇院,再到史坦尼斯拉夫斯基,它的根基很深。它正在這個新世界中誕生—--現在已經超越了電視和電影的世代,進入了互聯網,甚至走向了人工智能的世代,在這個世界中,數字化和傳播媒介的關係是如此重要。然而我們的工作是建基於人與人的接觸。

此時此地。

此時此地。

鑑於世界上已經有了電影和電視,戲劇還能像易卜生、莎士比亞時代那般對觀眾來說有其重要性嗎?

在 50 年代末,也許是 60 年代初,葛羅托斯基分析說,戲劇要想在電視和電影底下繼續生存下去,就需要盡量不成為電視和電影。如果變得一樣,那就是戲劇的末日。唯一的生存方法就是發展電影和電視所沒有的東西,那就是面對面的人類接觸。他從那時開始了他的旅程。

而且,據我了解,這也是他遠離寫實主義的原因之一。因為他說,「好吧,感謝電影和電視,讓我們現在不能在舞台上只重複現實場景——因為這並不足夠。」人們可以在電影中看到這一點,人們可以在電視中看到這一點。我們需要找到生命中最崇高、最特別、最獨一無二的時刻,並找到一種方式,讓表演成為演員與現場觀眾面對面體驗這些經歷的催化劑。

這就是「貧窮劇場」、「圓滿行動」(Total Act)想法的來源。對演員來說,跟他的合作幾乎就是在經歷一場精神的跑酷/飛躍道(Parkour)。也正是這種精神吸引了我與葛羅托斯基一起工作,今天也正是這種精神繼續推動著我前進。

此時此地。

鑑於世界上已經有了電影和電視,戲劇還能像易卜生、莎士比亞時代那般對觀眾來說有其重要性嗎?

在 50 年代末,也許是 60 年代初,葛羅托斯基分析說,戲劇要想在電視和電影底下繼續生存下去,就需要盡量不成為電視和電影。如果變得一樣,那就是戲劇的末日。唯一的生存方法就是發展電影和電視所沒有的東西,那就是面對面的人類接觸。他從那時開始了他的旅程。

而且,據我了解,這也是他遠離寫實主義的原因之一。因為他說,「好吧,感謝電影和電視,讓我們現在不能在舞台上只重複現實場景——因為這並不足夠。」人們可以在電影中看到這一點,人們可以在電視中看到這一點。我們需要找到生命中最崇高、最特別、最獨一無二的時刻,並找到一種方式,讓表演成為演員與現場觀眾面對面體驗這些經歷的催化劑。

這就是「貧窮劇場」、「圓滿行動」(Total Act)想法的來源。對演員來說,跟他的合作幾乎就是在經歷一場精神的跑酷/飛躍道(Parkour)。也正是這種精神吸引了我與葛羅托斯基一起工作,今天也正是這種精神繼續推動著我前進。

現在有些不同類型的戲劇是有效的,而它們正在模仿電影。我察覺到這個。現在舞台上有大屏幕。因此,戲劇不僅是戲劇,而且同時是戲劇和電影院。其實應該同時是戲劇、電影和互聯網。我們需要做很多事情。

好吧,也許可行,但對我來說——我不確定。還有一點……葛羅托斯基曾經說過,他不是前衛(avant garde),他是復古(retro garde)。他會說:「這些發現被我遺留在身後了。我要重新回去找尋他它們。」那太棒了。我也有同樣的感覺。

2023 年 2 月 28 日

好吧,也許可行,但對我來說——我不確定。還有一點……葛羅托斯基曾經說過,他不是前衛(avant garde),他是復古(retro garde)。他會說:「這些發現被我遺留在身後了。我要重新回去找尋他它們。」那太棒了。我也有同樣的感覺。

2023 年 2 月 28 日

編者簡介

史蒂夫·卡普拉(Steve Capra)曾擔任演員、導演、監製,最著名的合作單位是朱迪思·馬利娜(Judith Malina)和生活劇院(The Living Theatre)。他的作品曾在紐約和英國上演。他的著作《劇院之聲》(Theatre Voices)包括對美國和英國劇場不同領袖人物的訪談。他的評論可在 www.newyorkcritic.org 上找到。

史蒂夫·卡普拉(Steve Capra)曾擔任演員、導演、監製,最著名的合作單位是朱迪思·馬利娜(Judith Malina)和生活劇院(The Living Theatre)。他的作品曾在紐約和英國上演。他的著作《劇院之聲》(Theatre Voices)包括對美國和英國劇場不同領袖人物的訪談。他的評論可在 www.newyorkcritic.org 上找到。